Encore une journée sur les galets et les “feytas” de la Bièvre-Valloire

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-revel-tourdan-a-Auberives-sur-vareze-par-la-via-gebennensis-34293137

|

Tous les pèlerins ne sont pas forcément à l’aise avec la lecture des GPS ou la navigation sur un portable, d’autant plus qu’il existe encore de nombreuses zones sans connexion Internet. C’est pourquoi, pour faciliter votre voyage, un livre dédié à la Via Gebennensis par la Haute-Loire est disponible sur Amazon. Bien plus qu’un simple guide pratique, cet ouvrage vous accompagne pas à pas, kilomètre après kilomètre, en vous offrant toutes les clés pour une planification sereine et sans mauvaises surprises. Mais au-delà des conseils utiles, il vous plonge dans l’atmosphère enchanteresse du Chemin, capturant la beauté des paysages, la majesté des arbres et l’essence même de cette aventure spirituelle. Seules les images manquent : tout le reste est là pour vous transporter.

En complément, nous avons également publié un second livre qui, avec un peu moins de détails mais toutes les informations essentielles, décrit deux itinéraires possibles pour rejoindre Le Puy-en-Velay depuis Genève. Vous pourrez ainsi choisir entre la Via Gebennensis, qui traverse la Haute-Loire, ou la variante de Gillonnay (Via Adresca), qui se sépare de la Via Gebennensis à La Côte-Saint-André pour emprunter un itinéraire à travers l’Ardèche. À vous de choisir votre parcours.

. |

|

|

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

L’étape du jour présente un intérêt particulier sous de nombreux aspects. C’est tout d’abord le dernier jour où vos pas glisseront sur les galets et les « feytas » de la Bièvre-Valloire, ce terrain instable qui finit par lasser après trois jours. Bientôt, vous quitterez cette contrée de moraines pour traverser le majestueux Rhône et atteindre les douces collines menant au Puy-en-Velay. Ce parcours est jalonné de trois sites particulièrement enchanteurs. Dès le début, vous serez charmé par la petite chapelle de La Salette, blottie comme un trésor dans le creux des bois. Son atmosphère paisible et mystique en fait un lieu de recueillement et de sérénité. Un peu plus loin, St Romain-de-Surieu vous attend, perché sur la magnifique colline du Carmel, offrant des vues à couper le souffle. Puis, vous descendrez dans le vallon où la source de Saint Lazare murmure doucement, entourée de mousses, fougères, noisetiers, sureaux, ronces et autres feuillus. Ce vallon distille une fraîcheur unique, une oasis de verdure et de tranquillité. Hélas, pour la suite du programme, il faudra traverser l’interminable plaine monotone de la Valloire. Mais, le voyage en vaut la peine, car bientôt vous retrouverez le Rhône, compagnon de route que vous aviez perdu de vue depuis plusieurs jours.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire halte à St Romain-de-Surieu ou à Assieu, mais les options de logement y sont limitées. Elles le sont tout autant à la fin de l’étape. Il est donc primordial de réserver son logement, pour ne pas avoir de surprise désagréable.

Difficulté du parcours : Les dénivelés de cette journée (+423 mètres / -619 mètres) sont tout à fait raisonnables pour une étape de près de 30 kilomètres. Tout au long de la journée, vous monterez et descendrez des collines arrondies, avec un point culminant ne dépassant pas les 450 mètres d’altitude. Les pentes, bien que rarement supérieures à 10%, peuvent parfois atteindre des inclinaisons plus raides de 15 à 20%.

État du GR65 : La difficulté de cette étape réside principalement dans l’état des chemins, souvent jonchés de galets glissants de la Bièvre. Aujourd’hui, les segments de route surpassent légèrement les chemins de terre, offrant un répit bienvenu pour vos pieds :

- Goudron : 16.5 km

- Chemins : 14.8 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur ces parcours. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les vrais dénivelés, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Section 1 : Le GR65 repart vers le haut plateau

Aperçu général des difficultés du parcours : vallonnements sans grande difficulté, avec des pentes très raisonnables.

|

Le GR65, quitte rapidement le village de Revel-Tourdan, frôlant le cimetière avant de dévaler la route vers la plaine. La transition des paysages est presque imperceptible, une douce plongée du cœur des hauteurs vers la plaine, révélant des panoramas d’une beauté discrète mais indéniablement charmante.

|

|

|

| Bientôt, il s’éloigne de la route principale, le Chemin Neuf, pour s’engager sur le Chemin du Moulin Coquaz, une route plus intime, marquée par l’empreinte du temps. Cette petite route, dénudée et quelque peu oubliée, s’enfonce dans un sous-bois où le murmure des feuilles accompagne les pas du marcheur. |

|

|

| Le paysage, bien que familier, ne manque pas de séduire. Depuis plusieurs jours, ce sont les mêmes sentinelles végétales qui veillent : majestueux chênes, robustes châtaigniers, et frêles frênes se dressent fièrement. Ils forment une haie d’honneur, un dôme protecteur, leur feuillage jouant avec la lumière pour créer un spectacle naturel où la sérénité règne en maître. |

|

|

| En atteignant la plaine, le GR65 se fait plus intime encore, frôlant le Dolon. Ce ruisseau, modeste et discret, serpente paisiblement sous les arbres, offrant un reflet argenté des frondaisons, dans une grande quiétude des lieux. |

|

|

| Puis, le parcours rencontre rapidement la petite route départementale D51. Il ne s’y attarde guère, préférant bifurquer vers un chemin de terre qui pénètre le sous-bois, au lieu-dit Les Falconettes. Ce détour vers un monde plus sauvage, où la terre respire, invite à l’évasion. |

|

|

| Un large chemin s’étire alors, bordé de haies touffues et de champs de céréales ondulant sous la brise, conduisant inexorablement vers le sous-bois. Les haies sont des gardiennes silencieuses, témoins de la marche des saisons et des randonneurs qui passent. |

|

|

Tout près, un étang se cache au pied du sous-bois. Les roseaux, dans une danse gracieuse, se penchent avec amour sur l’eau, tandis que les grands arbres forment une couronne décorative autour de ce miroir naturel. Il est indéniable que ces lieux rafraîchissants procurent un plaisir renouvelé, une halte bienvenue où l’âme peut se reposer et s’imprégner de la sérénité ambiante.

| Le chemin, devenu plus herbeux, longe alors le sous-bois, en frôlant la lisière avant de s’y enfoncer légèrement. Les chênes, ces géants vénérables, veillent sur un monde où la nature se dévoile dans toute sa splendeur ébouriffée. Dans les champs voisins, les paysans semblent affectionner le colza. |

|

|

| Le chemin rejoint bientôt la départementale D538, une artère très circulée qui mène vers Primarette. Il ne fait que la traverser pour emprunter le goudronné Chemin de Saint Jacques. Ces routes sont souvent ainsi nommées pour rappeler l’existence du célèbre pèlerinage, ornées de la symbolique coquille Saint-Jacques. |

|

|

| La route s’élève alors, serpentant longuement sur une colline parsemée de peupliers, au milieu des prairies et des cultures où le maïs domine nettement. |

|

|

Plus vous gravissez la colline, plus les arbres se raréfient et les prairies prennent le dessus, donnant parfois à la colline un aspect dénudé, presque pelé. Cette montée dévoile des panoramas où la nature se livre dans une simplicité saisissante.

| Du sommet de la colline, la route redescend doucement à travers des prés plus arborisés, où la végétation se fait à nouveau dense et accueillante. |

|

|

| Cette descente conduit jusqu’au lieu-dit La Garenne, à l’orée du bois. Votre objectif à court terme est L’Hôpital, à plus de deux kilomètres d’ici. Ce nom évoque un ancien hospice, refuge des pèlerins d’antan, et ajoute une touche d’histoire à votre parcours. |

|

|

| Un chemin de terre et d’herbe s’enfonce alors dans le sous-bois dense, passant devant une belle et ancienne demeure en pisé, qui semble malheureusement abandonnée. Cette maison, témoin silencieux du temps passé, ajoute une note mélancolique et romantique à la randonnée, rappelant les vies et les histoires qui ont peut-être animé ces lieux. |

|

|

Section 2 : Sur les traces du TGV Lyon-Valence en montant vers le haut plateau

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours un peu plus raide à l’approche du haut plateau.

| La nature est touffue ici, rappelant les paysages du sud. Rapidement, on s’approche des barrières de protection du TGV. Ici passe la LGV Rhône-Alpes, également appelée ligne nouvelle 4 (LN4), mise en service en 1994. Cette ligne contourne Lyon et file vers Valence, où elle se prolonge par la LGV Méditerranée. |

|

|

| Le chemin longe longuement les parapets de protection de la ligne TGV, grimpant dans une sorte de lande. Les lignes ferroviaires à grande vitesse sont protégées par des barrières placées à bonne distance, pour dissuader les curieux de s’approcher de ces monstres d’acier, ou d’éviter les vols de cuivre. À mesure que l’on monte, le chemin devient de plus en plus caillouteux. Ce sont toujours les délicieux galets morainiques de la Bièvre que vous affrontez depuis des jours, ajoutant une note de constance dans ce paysage aride, désolé, sans âme. |

|

|

| Tout là-haut sur la colline, trône une antenne. Bien au-dessus des champs de galets, elle souligne encore plus la poésie terrifiante de ces lignes ferroviaires. Cet élément moderne contraste avec le cadre naturel, symbolisant la cohabitation entre la technologie et la nature. |

|

|

| Plus haut, le chemin passe sous les mâchoires de la ligne de chemin de fer, sur le Chemin des Sources. Si vous avez la chance d’y être au moment du passage d’un train, vous sentirez le sol vibrer, comme lors d’un tremblement de terre. Le vacarme est incroyable, le sol semble avoir peur, ébranlé par la force de ce colosse de métal. Cette expérience sensorielle unique peut ajouter une dimension spectaculaire à votre randonnée. |

|

|

| Le chemin caillouteux grimpe jusqu’au lieu-dit Maison Reynaz, de l’autre côté de la voie ferrée. Cette ascension, marquée par les galets morainiques, donne au marcheur une impression d’éloignement du monde, comme une traversée dans le temps. |

|

|

| Plus loin, le chemin redevient plus accueillant, redescendant de la colline et diluant progressivement ses cailloux jusqu’à rejoindre une route goudronnée. La transition de la rugosité des galets à la douceur de l’asphalte offre un soulagement palpable aux pieds du randonneur. |

|

|

| Le GR65 suit ensuite la Route des Brosses, descendant sous l’ombre bienveillante des grands feuillus. Ces arbres, majestueux et protecteurs, forment une voûte naturelle qui apaise et rafraîchit, transformant la marche en un moment de pure sérénité. |

|

|

|

La descente continue jusqu’à ce que le chemin franchisse un petit affluent du Dolon, niché dans une nature généreuse et luxuriante. Ici, l’eau murmure doucement, ajoutant une note musicale à cette symphonie naturelle.

|

|

|

Attention ! Soyez attentif en ce lieu, car la direction est discrète. Il est crucial de trouver la Rue des Fontaines, qui fait un angle droit avec la Route des Brosses par laquelle vous êtes descendu. Sans cela, vous risquez de vous égarer dans ce dédale verdoyant.

| La route monte droite entre les tournesols et les prairies verdoyantes, grimpant avec une certaine ardeur vers les premières maisons qui marquent l’entrée du hameau de l’Hôpital. Comme beaucoup de hameaux, celui-ci porte un nom évocateur d’histoire. Les historiens racontent que « L’Hôpital » pourrait découler de la présence d’un hospice médiéval, un lieu de repos et de soin pour les voyageurs fatigués, souvent associé à une léproserie qui symbolisait à la fois charité et solitude. |

|

|

| Plus haut, le paysage change rapidement alors que la route, toujours ascendante, entame une série de lacets serrés, grimpant avec une détermination soutenue vers les habitations finales du hameau, nichées sous la protection bienveillante d’une forêt touffue. La montée est exigeante mais récompense chaque pas avec des vues de plus en plus grandioses sur la campagne environnante. |

|

|

| À mesure que l’altitude augmente, le parcours se transforme en un chemin de terre, s’inclinant doucement à travers des clairières paisibles et des bosquets mystérieux où les arbres majestueux semblent caresser le ciel azur. Ici, la nature règne en maître, offrant une symphonie de couleurs et de textures. |

|

|

Encore plus haut, le chemin se perd dans la beauté sauvage du paysage, conduisant vers un château d’eau perché au sommet de la colline. Cet édifice, bien que moderne, s’intègre harmonieusement dans le paysage, rappelant l’importance de l’eau et de l’approvisionnement dans ces régions rurales.

Depuis le château d’eau, le chemin conduit à la Maison forestière du grand Bois de Taravas, une étape riche en beautés naturelles mais aussi remplie de pièges pour le randonneur distrait. Ici, il est crucial de rester vigilant ! Une variante plus courte se présente, bifurquant à droite de la cabane et rejoignant le GR65 près d’Assieu. Cette voie est marquée par d’anciennes coquilles plus imposantes, vestiges de l’ancien chemin de Compostelle. Bien que tentante par sa rapidité, elle prive le marcheur des merveilles telles que le Carmel de Surieu et d’autres sites enchanteurs. Le GR65, quant à lui, continue tout droit, dépassant la cabane. J’ai moi-même suivi cette fausse piste marquée par les grandes coquilles, pour découvrir avec déception que celles-ci disparaissaient au bas de la descente. Ainsi, il ne restait qu’à faire demi-tour. Il est donc légitime de questionner l’utilité de ces coquilles déroutantes et de suggérer aux organisateurs des chemins locaux un balisage plus clair au niveau de la Maison forestière.

| Le vrai parcours continue ensuite sur un large chemin, s’enfonçant à plat dans la forêt des Petits Bruyères, où s’alignent serrés les grands feuillus, principalement des frênes, des châtaigniers et des chênes. Les galets de la Bièvre, fidèles compagnons de route depuis des jours, parsèment toujours le sol ici et là, ajoutant une texture particulière au chemin. Après un moment, le chemin débouche dans une clairière où il se faufile le long, offrant au marcheur une vue dégagée sur cet écrin de verdure. |

|

|

| Il serpente le long des haies, bordant les prairies verdoyantes et les champs de maïs et de céréales. Dans cette région, les cultures d’oléagineux sont rares, à l’exception du colza. Les tournesols, pourtant réputés pour leur élégance, sont une rareté ici. |

|

|

Section 3 : En route pour la Chapelle de la Salette

Aperçu général des difficultés du parcours :vallonnements sans grande difficulté, sauf dans le vallon de la Salette, où la pente est sévère, en descente comme en montée.

| Dans l’écrin paisible de cette contrée, où plus tôt la terre battue régnait en maître, l’asphalte moderne s’étend maintenant avec une majesté discrète entre les vastes étendues de prairies verdoyantes et les champs dorés de colza qui ponctuent le paysage de touches lumineuses et éclatantes. |

|

|

| Les habitants de ces terres privilégient l’élevage robuste des vaches à viande, choisissant avec une préférence éclairée les splendides Blondes d’Aquitaine et les imposantes Charolaises. Le long de la route se dresse une charmante demeure vieillotte où le pisé ancestral se mêle harmonieusement aux galets, créant une esthétique singulière et pleine de caractère. |

|

|

| La route serpente ensuite à travers le lieu-dit des Grandes Bruyères. À proximité, niché entre les saules et les chênes, un petit étang scintille tel un joyau émeraude au creux de la nature, offrant un refuge tranquille pour la faune et un havre de paix pour l’âme contemplative. |

|

|

| Au gré du parcours, quelques fermes dispersées ponctuent le paysage, leurs silhouettes solides se détachant fièrement contre le ciel changeant. Derrière les champs ondoyants de céréales dorées et les bosquets denses, la route s’enfonce encore plus sur la « feytas ». De là, le regard embrasse l’étendue infinie de la plaine de Bièvre-Valloire, où les horizons lointains invitent à la rêverie, plus qu’à la contemplation. |

|

|

| Plus loin, la route s’enfonce plus profondément dans ce paysage gracieux et serein, frôlant un parc où les biches gambadent gracieusement. |

|

|

| À cet endroit, le GR65 abandonne le confort du bitume pour s’aventurer sur un chemin sinueux qui s’enfonce dans les bois majestueux. |

|

|

| Le chemin se dirige alors vers la Combe du Rival, plongeant brusquement dans une descente abrupte où la pente parfois dépasse les 15%. La végétation luxuriante s’épanouit tout autour, vibrant d’une verdure éclatante, une symphonie de chlorophylle où l’herbe haute, les broussailles touffues et les arbustes sauvages s’entrelacent harmonieusement. À peine percevrez-vous le murmure lointain d’un ruisseau caché, rappelant que cette région peut parfois être humide et mystérieuse. |

|

|

Fort heureusement, les pierres se font rares sur ce chemin, bien que quelques exceptions existent, comme pour ponctuer la rudesse des contreforts morainiques de la plaine de Bièvre.

À la lisière du village de Bellegarde-Poissieu, le chemin, après avoir serpenté à travers une végétation luxuriante et vibrante de vie, ne s’attarde pas.

| Il ne tarde pas à quitter les douces plaines bordées de fermes au pisé pour entamer une nouvelle ascension de l’autre côté de la Combe de Rival, suivant un chemin qui oscille entre l’herbe douce et les galets éparpillés. |

|

|

| Entre les prairies ondoyantes, les petites cultures colorées et les sous-bois denses de feuillus, le chemin serpente courageusement vers la chapelle de la Salette, un joyau caché au cœur de la nature sauvage. |

|

|

La chapelle de la Salette, autrefois l’église paroissiale de Bellegarde, se dresse fièrement sur un promontoire rocheux depuis le Moyen-Âge, évoquant déjà son existence dès le XIème siècle. Son clocher à peigne lui confère une silhouette distinctive et gracieuse, tandis qu’elle se niche dans un cadre enchanteur, désormais dédiée au repos éternel dans un paisible cimetière. Elle a subi de nombreuses transformations au XVIIIe siècle, mais garde toujours une aura de mystère et de solennité, n’ouvrant peut-être ses portes que pour les offices dominicaux.

| Le chemin s’élève encore au-dessus de la chapelle, s’enfonçant dans les bois touffus où serpente une modeste route de terre battue. |

|

|

De ce promontoire boisé, la chapelle semble se dissoudre mystérieusement dans son écrin de feuillage dense et chatoyant, comme une relique sacrée perdue dans les replis secrets de la nature.

| Le large chemin émerge rapidement du sous-bois dense, traversant brièvement une parcelle de campagne où des arbres fruitiers s’épanouissent, une rareté dans cette région. |

|

|

| Plus loin, il passe près du lieu-dit Le Château, bien que aucun donjon ne se dresse à l’horizon. Se pourrait-il qu’il s’agisse des vestiges légendaires du château de l’Ogresse, dont la saga résonne encore dans les mémoires locales ? |

|

|

| Pourtant, vous arpentez bel et bien le chemin du Château, sous la protection des grands feuillus environnants. |

|

|

| Un peu plus loin, le GR65 approche d’une table d’orientation décrivant les points remarquables de la Bièvre-Valloire, ombragée par de majestueux chênes blancs. Mais les points d’intérêt se font rares, laissant devant vous s’étendre la plaine monotone de la Bièvre, s’étirant à perte de vue. |

|

|

| Ici, le chemin de terre demeure large et relativement dépourvu de cailloux. Vous progressez toujours sur une « feytas », ces crêtes qui sillonnent presque à plat les hauts plateaux de la Bièvre, séparant gracieusement deux plaines distinctes. Les arbres plantés ici semblent presque exotiques, choisis avec soin pour leur adaptation à cet environnement spécifique. |

|

|

Section 4 : Légers vallonnements sur la “feytas”

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

| Près du minuscule cimetière marquant l’entrée du hameau paisible des Brosses, aux côtés de ses lotissements récents, le GR65 retrouve le confort du goudron. |

|

|

| Dans cette portion de l’étape, le parcours oscille entre campagne verdoyante et bosquets parfois denses, voire de véritables forêts. À la sortie des Brosses, les premiers paysages offrent des prés parsemés de céréales, avant de traverser un petit bois bordant la route goudronnée. Curieusement, peu de bétail ne pacage, peut-être en raison de la saison moins propice ? |

|

|

| Entre les étendues de prés verdoyants, les champs de maïs doré, les murs jaunes de colza et les tournesols qui suivent les lisières des sous-bois, la route de campagne goudronnée somnole paisiblement sur la « feytas ». |

|

|

| Les bordures de route sont habituellement peuplées de nombreux frênes, traditionnellement plantés par les paysans pour offrir un complément de nourriture au bétail pendant l’hiver, bien que cette pratique soit désormais largement remplacée par le maïs. En forêt, les chênes demeurent les souverains parmi les feuillus, aux côtés de châtaigniers et d’érables champêtres. |

|

|

| Le terme « feytas » résonne particulièrement ici, où un hameau porte le même nom et où la route le traverse sans même y prêter attention. |

|

|

| À quelques pas de là, la route traverse le lieu-dit Les Mouilles. Ici, le GR65 abandonne le confort du goudron pour s’enfoncer d’abord dans le Bois d’Arche, puis dans le Bois de Surieu, où il s’étend sur près de 2 kilomètres à travers une nature sauvage et préservée. |

|

|

| Malgré la continuité sur la « feytas », le chemin semble soudain s’être métamorphosé, presque comme s’il avait été fraîchement tracé, un curieux phénomène dans cette région. La forêt de feuillus est dense ici, peuplée principalement de châtaigniers, mais le chemin serpente souvent en lisière de ces bois majestueux. |

|

|

|

Plus loin, le chemin passe à proximité d’un réservoir dont l’usage demeure mystérieux. En chemin, le GR65 croise le GR422, une rencontre dont la destination reste inconnue.

|

|

|

| Plus loin, sur le GR65, le sol se transforme presque en sable, alternant entre les sous-bois denses et les clairières où s’épanouissent paisiblement prés verdoyants et champs de colza. |

|

|

Peu après, la sobre croix de Pierafay en bois se découvre discrètement parmi les feuillages ombragés.

| Le chemin longe brièvement les cultures le long du bois avant de pénétrer plus profondément dans le bois de Surieu. Le sol, peu perméable, retient l’eau en abondance même par temps sec, favorisant un habitat idéal pour la chasse aux palombes. Ces miradors perchés dans les arbres ne sont pas destinés à l’observation ornithologique, mais bien à la chasse. |

|

|

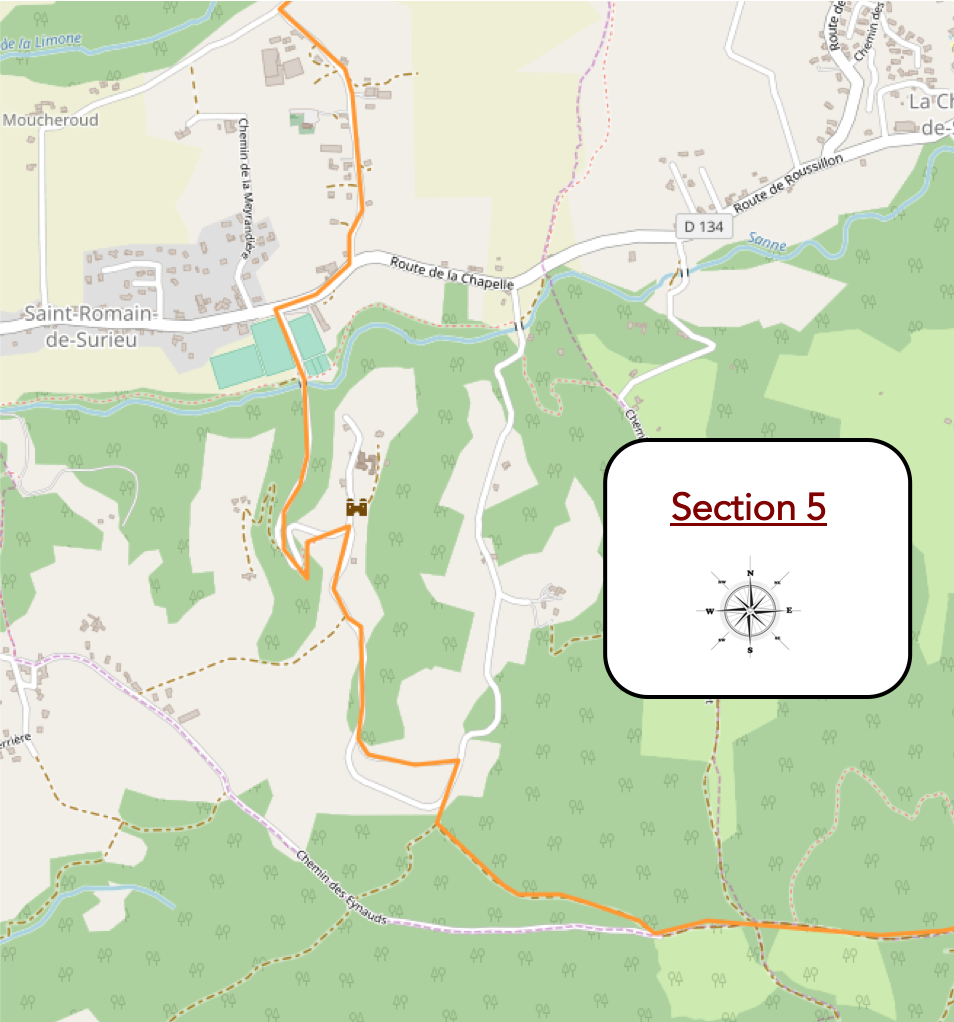

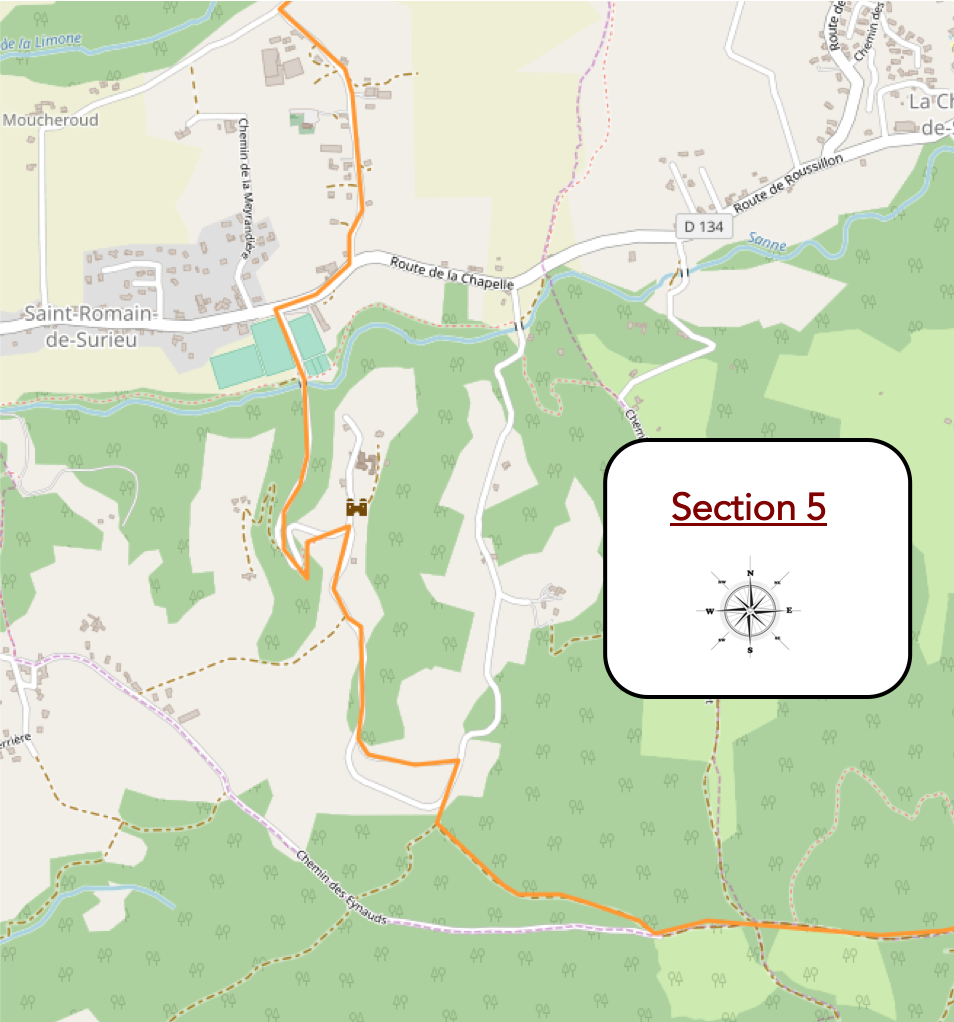

Section 5 : En passant par les bijoux de la colline de Surieu et de St Lazare

Aperçu général des difficultés du parcours : section assez casse-pattes.

| Le chemin continue son périple, presque à plat par moments à travers la dense forêt où prospèrent majestueux les grands châtaigniers et les chênes séculaires, alternant parfois avec des zones dégagées résultant de coupes d’arbres. La terre ici, par endroits, se transforme en une glaise épaisse. |

|

|

| Puis, le chemin quitte la « feytas » comme à regret après avoir arpenté ses crêtes paisibles pendant tant de temps, entamant alors une descente douce vers Surieu. La transition se fait sur un tronçon qui oscille entre terre battue et asphalte, toujours enveloppé d’une végétation luxuriante et sereine. |

|

|

| Plus bas, le GR65 émerge des bois pour s’ouvrir sur un espace nettement plus découvert. |

|

|

| Il opte ensuite résolument pour le goudron. La route descend alors avec une pente plus prononcée à travers la campagne, longeant les lisières du bois qui entoure le domaine de Surieu. |

|

|

| La route gagne progressivement le magnifique site de Surieu. Aux abords de cet endroit enchanteur se dresse une imposante demeure, souvent mal nommée à tort le château, qui a été mise en vente ces dernières années. C’est en réalité une superbe résidence en pierre, ornée d’une architecture sophistiquée. On raconte que c’est un Belge qui l’aurait peut-être acquise, selon les rumeurs locales. Heureux propriétaire que celui-là ! |

|

|

| Perché gracieusement sur un petit promontoire au-dessus de la vallée sinueuse de la Sanne, le site de Surieu émerge comme un joyau d’histoire et de beauté naturelle. Jadis couronné d’un château du XIIe siècle, seule la silhouette majestueuse du donjon subsiste aujourd’hui, dominant le paysage de ses pierres ancestrales qui pointent fièrement vers le ciel. À ses côtés, une chapelle mystérieuse complète ce tableau historique. Les archives locales suggèrent qu’un lieu de culte existe ici depuis le Xe siècle, peut-être lié à l’histoire tumultueuse du château qui l’abritait autrefois. À l’intérieur de la chapelle, des vestiges médiévaux racontent des histoires de foi et de résilience, préservés avec soin malgré les restaurations nécessaires jusqu’au XIXe siècle. L’environnement qui entoure ce site chargé d’histoire ajoute à sa magie. Les contours doux de la vallée de la Sanne s’étendent en contrebas, ponctués de prairies verdoyantes et de bosquets ombragés qui dansent au gré du vent. Au loin, les montagnes bleutées se profilent à l’horizon, créant une toile de fond spectaculaire pour ce sanctuaire historique.

À côté de la chapelle, une communauté de carmélites a élu domicile il y a trente ans, apportant une présence spirituelle et une continuité de vie dans ce lieu chargé d’une atmosphère sereine et contemplative. Leur présence harmonieuse avec l’architecture médiévale et la beauté naturelle des environs ajoute une dimension de paix et de recueillement, enrichissant encore davantage ce site d’une beauté et d’une signification intemporelles. |

|

|

|

|

|

|

| À la sortie du majestueux site de Surieu, le GR65 serpente à proximité d’un parc aménagé, idéal pour les pique-niqueurs en quête de tranquillité. Descendant gracieusement à travers un vallon étroit, il est bordé de frênes, de chênes et d’érables majestueux, où de charmants petits ponts de bois permettent de traverser le filet d’eau scintillant. |

|

|

|

|

| C’est ici que jaillit la source de la St Lazare. Niché parmi les mousses, les fougères, les noisetiers, les sureaux, les ronces et les feuillus, ce vallon émane une fraîcheur apaisante et sans égale. On ne peut s’empêcher parfois de se désaltérer à cette fontaine naturelle, dont la légende raconte que les ossements de St Lazare auraient traversé Surieu avant de rejoindre Autun. Pendant des siècles, ce lieu fut un site de pèlerinage où les visiteurs venaient boire à la source, réputée pour ses vertus curatives, notamment pour les maladies infantiles. Après avoir été progressivement abandonné, le site a été réhabilité au cours des dernières décennies, grâce à l’engagement de bénévoles dévoués qui ont contribué à améliorer et préserver ce joyau naturel. |

|

|

| Des petits escaliers délicatement aménagés conduisent depuis ce sanctuaire de fraîcheur et de ferveur jusqu’à la route en contrebas, offrant encore une vue imprenable sur ce site d’une beauté et d’une spiritualité intemporelles. |

|

|

| Le GR65 descend gracieusement vers la route pour franchir la Sanne, une rivière paisible qui serpente à travers les feuillages, la charmille et les aulnes, enveloppant le vallon d’une douceur sauvage et enchanteresse. |

|

|

| Le GR65 évite le village de St Romain-de-Sirieu, longeant plutôt le terrain de football et traversant la modeste route départementale D 134, bordée depuis quelques années par des lotissements nouvellement érigés. |

|

|

| Il entame ensuite la montée du Dorier sur l’asphalte, direction l’église St Romain et les Limones, gravissant doucement la pente le long d’anciennes villas discrètement dissimulées derrière leurs haies et jardins soignés. |

|

|

| À proximité, l’église de Surieu, datant des Xe et XIe siècles et classée monument historique, se dresse avec son petit cimetière pittoresque. Si vous êtes chanceux, peut-être aurez-vous l’opportunité d’en franchir le seuil, bien que cela ne nous ait pas été permis lors de notre passage. La route continue de monter le long des demeures jusqu’à atteindre les dernières maisons de St Romain-de-Surieu, perchées sur la colline. |

|

|

Section 6 : Dans le grand bois de la Limone

Aperçu général des difficultés du parcours : section assez casse-pattes dans la forêt.

|

Plus haut encore, le GR65 retrouve la campagne, où les prés verdoyants et les maigres champs cultivés, avant de s’engager à nouveau dans les sous-bois ombragés.

|

|

|

| La route amorce une douce descente pour traverser le ruisseau de la Limone, un cours d’eau caché sous un couvert luxuriant de frênes, de chênes et d’érables. Un chemin remonte ensuite à travers des taillis denses et des broussailles en direction du Bois de la Limone, un paysage où la nature semble jouer une symphonie silencieuse. |

|

|

| Un peu plus loin, il serpente parmi des genêts et des lauriers sauvages, des espèces végétales rares en ces contrées, ajoutant une touche d’exotisme à la flore locale. Leur présence inattendue évoque une sorte de jardin secret, un coin préservé du monde. |

|

|

| Le chemin continue de se frayer un passage à travers la chênaie, la charmille et les châtaigniers sauvages. Ici, les moraines de l’Ère Quaternaire semblent avoir épargné la région. Les galets, disparus comme par enchantement, laissent place à une terre imperméable où stagnent les eaux des récentes pluies, formant des miroirs naturels dans les ornières façonnées par les tracteurs des bûcherons. |

|

|

| Alors que l’on croyait les galets du chemin disparues à jamais, ils réapparaissent soudainement, témoignant de la persistance des moraines de la Bièvre. Le chemin alterne entre forêt dense et clairières où prolifèrent broussailles et herbes folles, sous des feuillus majestueux. Ce paysage sauvage, évoque une beauté brute et authentique, où la nature règne en maître. |

|

|

| Le Bois de Limone, avec ses grands chênes blancs, offre une promenade des plus agréables. Plus haut, le chemin, devenu presque plat, serpente sous la canopée majestueuse, créant un espace de sérénité et de contemplation. Le GR65 continue de vous guider, accompagné du mystère du GR422, un chemin dont l’origine et la destination restent inconnues, ajoutant une dimension énigmatique à notre périple. |

|

|

| Peu après, le chemin quitte avec regret la belle forêt horizontale pour s’enfoncer à nouveau sous la canopée dense des châtaigniers sauvages, leurs branches entrelacées formant un toit naturel au-dessus de vos têtes. |

|

|

| Derrière les champs de colza, vous apercevez alors, sous les frênes majestueux, les maisons d’Assieu. En contrebas, la grande plaine de la Bièvre-Valloire s’étend à perte de vue, parsemée de toiles de maraîchers et d’arbres fruitiers. Cette scène bucolique évoque un tableau vivant où chaque élément semble avoir été placé avec soin. |

|

|

| Cependant, vous êtes encore assez éloigné de la vaste plaine. Le chemin de terre se prolonge le long des sous-bois, offrant des vues éphémères sur les étendues agricoles, avant de rejoindre une route de campagne. Ici, la transition entre la nature sauvage et la terre cultivée est subtile, marquée par des haies touffues et des prairies bien entretenues. |

|

|

| Le GR65 suit un instant la route goudronnée puis s’échappe de nouveau sur la terre battue dans le sous-bois, comme s’il éprouvait de la peine à laisser derrière lui la nature sauvage. L’ombre fraîche et la senteur des feuilles mortes enveloppent le pèlerin dans une quiétude sereine. |

|

|

| Et alors, vive les galets de la Bièvre, qui vont encore faire les délices des pèlerins pour encore de nombreux siècles ! Ces pierres, témoins silencieux de l’histoire géologique de la région, ajoutent une note de défi au chemin. |

|

|

| Plus bas, c’en est fini des grandes forêts pour aujourd’hui. À la sortie du bois, le chemin croise une belle demeure enfoncée dans un parc au lieu-dit Le Cuzin, cachée derrière des grilles et une végétation touffue. Cette maison majestueuse semble sortir tout droit d’un conte, gardant jalousement ses secrets derrière ses murs anciens. |

|

|

| Le GR65 devient alors route et descend vers Assieu entre arbres fruitiers et châtaigniers. Ici, les châtaigniers sont cultivés et offrent des châtaignes bien joufflues. En contraste, les châtaignes sauvages, plus petites, abondent dans ces forêts environnantes. Il fut un temps, avant la pomme de terre, que la châtaigne sauvage était le pain quotidien du centre de la France. Rassurez-vous, dans la région, on les ramasse encore, mais moins qu’autrefois. |

|

|

| Vous rejoignez alors une petite départementale à l’entrée du village d’Assieu. On vous renseigne, si vous ne le saviez pas encore, que vous marchez sur le Chemin de Compostelle. Bien sûr ! Le GR65 ne va pas au centre du village, mais de nombreux pèlerins y font une halte à l’auberge, attirés par la promesse d’un bon repas, voire d’un lit confortable. |

|

|

C’est alors le premier contact saisissant avec cette vaste plaine qui vous a hantés depuis quelques jours déjà, une plaine infinie qui s’étend derrière des hectares de maïs monotones et insipides. Cette première vision est comme un rêve éveillé, où l’horizon semble se dérober à chaque pas, emportant avec lui la promesse de découvertes inépuisables.

| La route longe la périphérie du village, révélant peu à peu ces murs de galets, uniques témoins de l’histoire locale, se dressant tels des gardiens silencieux du passé. Ces murs, sculptés par les mains de générations de paysans, sont les vestiges d’un temps révolu, un héritage minéral qui confère à la région son caractère distinctif et authentique. |

|

|

| En sortant du village, une promenade s’offre à vous à travers la plaine cultivée de la Bièvre. C’est un contraste saisissant, un changement de décor radical qui vous donne l’impression d’avoir traversé une frontière invisible. Ici, le paysage se transforme, dévoilant ses vastes étendues agricoles qui, bien que modestes en comparaison des immenses plaines américaines, dégagent une majesté propre à l’Europe. La Bièvre, avec ses 6 kilomètres de largeur, semble immense lorsqu’on la parcourt à pied, chaque pas accentuant la sensation d’infini et de dépaysement. |

|

|

Section 7 : Sur l’immense plaine de la Bièvre

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

|

Un peu plus loin, le chemin de terre prend le relais, s’étirant entre les champs de maïs, les tournesols éclatants et les blés dorés. La grande ligne de pylônes à haute tension traverse la plaine, imposant une présence métallique qui tranche avec la nature environnante. La plaine se déroule à perte de vue, une vaste étendue qui semble infinie.

|

|

|

| Soudain, le GR422 se dessine à l’horizon. À en juger par la hauteur des herbes qui bordent le chemin, il est évident que ce parcours n’est pas fréquemment emprunté. Sa solitude ajoute au charme sauvage de l’endroit, mais non comme une invitation silencieuse à l’exploration. |

|

|

| En continuant, vous apercevez progressivement quelques maisons isolées, éparpillées dans l’immensité des champs. Pas un seul arbre ne vient troubler la géométrie des sillons tracés par les tracteurs. Ici, un rare buisson s’est implanté, apporté par les vents capricieux, symbole de la résilience de la nature. |

|

|

| Le chemin continue ainsi, serpentant jusqu’à atteindre le lieudit Les Meuilles. Autrefois, le GR65 traversait ici, se dirigeant droit vers Condrieu. Aujourd’hui, cette variante semble oubliée, aucun panneau ne guide plus les pèlerins dans cette direction. Pourtant, le Chemin de Compostelle aime les changements, surprenant les voyageurs qui l’arpentent à maintes reprises, réinventant sans cesse ses parcours. |

|

|

| Un peu plus loin, le GR65 émerge des vastes cultures de la plaine et s’engage sur une route menant au village des Meuilles, appartenant à la commune de Cheyssieu, comme l’indique le panneau à l’entrée. Les maisons dispersées aux toits rouges ajoutent une touche de couleur à ce paysage agricole. |

|

|

| À la sortie du village, la route traverse le Beson, un mince filet d’eau qui serpente tranquillement à travers la plaine, apportant une note de fraîcheur à ce décor champêtre. |

|

|

| Ensuite, un large chemin de terre s’étend dans la plaine, invitant à une promenade parmi les arbres fruitiers et les serres des maraîchers. Ici, l’agriculture intensive règne en maître, les paysans ayant tissé des réseaux rigoureux pour maximiser leurs récoltes. Les alignements parfaits des cultures témoignent d’un savoir-faire et d’une discipline exemplaires. |

|

|

| Plus loin, le chemin délaisse les arbres fruitiers et offre un peu d’ombre bienfaitrice sous les frondaisons des sous-bois. La transition entre les espaces ouverts et les zones ombragées est douce, apportant un répit bienvenu sous les branches protectrices des arbres. |

|

|

| Mais le chemin en ressort bientôt pour explorer d’autres cultures. Les paysans ont probablement épierré les chemins pour faciliter le passage de leurs tracteurs. Ici, le sol devient plus sablonneux, propice à la culture des asperges. Cependant, il n’est pas rare de croiser des terrains vagues, témoins des transformations agricoles de la région. |

|

|

| Le bruit des moteurs devient de plus en plus perceptible, s’amplifiant à chaque mètre parcouru. Pour le marcheur, cela ne fait aucun doute : on se rapproche d’une autoroute. Les belles pommes de la région, baignées de litres de pesticides, doivent également absorber les miasmes de la circulation routière. Les champs de blé n’échappent pas à cette pollution invisible mais omniprésente. |

|

|

| Une petite route longe alors l’autoroute avant de la traverser sur un pont. Ce n’est pas n’importe quelle autoroute, mais l’A7, l’autoroute du Soleil, voie emblématique des vacances estivales, reliant le nord au sud de la France dans un flux incessant de véhicules. |

|

|

| La route arrive alors rapidement à la périphérie d’Auberives-sur-Varèze, traversant d’abord un sous-bois, puis des vergers soigneusement entretenus. Le paysage s’anime de nuances verdoyantes, les arbres fruitiers offrant une explosion de couleurs au milieu de cette nature bucolique. |

|

|

| Le GR65 ne pénètre pas immédiatement dans la localité d’Auberives-sur-Varèze. Il s’engage dans un parcours fléché et sinueux, contournant le village qui manque d’un véritable centre. Le chemin suit le Chemin des Vignes, serpentant à travers les lotissements périphériques, où les maisons s’égrènent comme des perles discrètes sur un collier. |

|

|

| Toujours au milieu des petits pavillons, le GR65 emprunte la Rue des Sables, qui aboutit à la RN7, la célèbre artère reliant Paris au sud de la France. Auberives-sur-Varèze, bien que relativement étendu, reste peu peuplé avec ses 1’500 habitants. Les possibilités de logement y sont minimes, ce qui pousse de nombreux pèlerins à poursuivre leur chemin jusqu’à Clonas-sur-Varèze, où les opportunités d’hébergement ne sont guère plus nombreuses. Il n’y a rien à faire ici, rien à voir, mais il faut tout de même faire halte quelque part après une si longue étape. |

|

|

Logements officiels sur la Via Gebennensis

- Accueil randonneur, 745 Route de Miançon, Bellegarde-Poussieu; 06 60 44 33 11/09 83 39 67 10 ; Gîte, repas, petit déj.

- Une pause sur la colline, 2 Rue de Molimard, St Romain-de-Surieu; 07 61 73 32 77/06 99 75 12 22 ; Gîte, repas, petit déj.

- La Ferme des Vitoz, 94 Rue de Taramas, Assieu; 06 83 22 83 50 ; d’hôte, repas, petit déj.

- Camping des Nations, RN7, Auberives-sur-Varèze; 04 74 84 95 13/06 14 42 42 84 ; Gîte, repas, petit déj.

Accueils jacquaires (voir introduction)

- Bellegarde-Poussieu (2)

- St Romain-de-Surieu (3)

- Assieu (1)

- Auberives-sur-Varèze (1)

Si l’on fait l’inventaire des logements, le logement est très délicat en fin d’étape, surtout si le camping est fermé. Dans ce cas, il vous faudra vraisemblablement aller jusqu’à Clonas-sur-Varèze. Il y a de nombreuses possibilités auparavant. Le guide des Amis de Compostelle tient le registre de toutes ces adresses, ainsi que des bars, restaurants ou boulangeries sur le tracé.

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 10: De Auberives-sur-Varèze à St Julien Molin-Molette |

|

|

Retour au menu |