Sur les galets et les “feytas” de la Bièvre-Valloire

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-la-cote-st-andre-a-revel-tourdan-par-la-via-gebennensis-34274954

|

Tous les pèlerins ne sont pas forcément à l’aise avec la lecture des GPS ou la navigation sur un portable, d’autant plus qu’il existe encore de nombreuses zones sans connexion Internet. C’est pourquoi, pour faciliter votre voyage, un livre dédié à la Via Gebennensis par la Haute-Loire est disponible sur Amazon. Bien plus qu’un simple guide pratique, cet ouvrage vous accompagne pas à pas, kilomètre après kilomètre, en vous offrant toutes les clés pour une planification sereine et sans mauvaises surprises. Mais au-delà des conseils utiles, il vous plonge dans l’atmosphère enchanteresse du Chemin, capturant la beauté des paysages, la majesté des arbres et l’essence même de cette aventure spirituelle. Seules les images manquent : tout le reste est là pour vous transporter.

En complément, nous avons également publié un second livre qui, avec un peu moins de détails mais toutes les informations essentielles, décrit deux itinéraires possibles pour rejoindre Le Puy-en-Velay depuis Genève. Vous pourrez ainsi choisir entre la Via Gebennensis, qui traverse la Haute-Loire, ou la variante de Gillonnay (Via Adresca), qui se sépare de la Via Gebennensis à La Côte-Saint-André pour emprunter un itinéraire à travers l’Ardèche. À vous de choisir votre parcours.

. |

|

|

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

La Bièvre-Valloire, vaste étendue vallonnée, s’étend gracieusement aux confins de la vallée de l’Isère jusqu’à atteindre les rives du Rhône. À la Côte Saint-André, vous vous trouvez à peu près à mi-chemin de cette vallée qui relie Grenoble à Vienne, longeant le Rhône. Grosso modo, à l’est se déploie la Bièvre, tandis qu’à l’ouest s’étend la Valloire. Cette vallée imposante, avec son fond plat et ses vastes horizons, trahit une origine glaciaire, confirmée par la présence abondante de dépôts morainiques éparpillés à travers la région. Il est superflu de s’attarder longuement sur les détails géologiques de cette contrée, mais il est indéniable que sa topographie actuelle est le fruit de forces titanesques, modelées par les dernières grandes ères glaciaires. Les cycles de glaciation et de dégel, constants et inévitables au fil des âges terrestres, ont profondément sculpté ce paysage. Les périodes de glaciations les plus marquantes datent de l’époque quaternaire, époque où l’Homme de Neandertal foulait encore cette terre. Apparue il y a environ 430 000 ans, cette espèce humaine a disparu vers 35 000 ans avant notre ère, laissant derrière elle des traces éphémères mais fascinantes. Ici, à ces périodes, les glaciers du Rhône et le glacier de l’Isère confluaient sans doute (http://www.geoglaciaire.net).

Ce décor, vous l’avez déjà connu la veille quand le parcours est passé au Grand Lemps. L’étape du jour se déroule peu au-dessus de la grande auge de la Bièvre, large de plus de 6 kilomètres, sur les collines morainiques latérales formées par les glaciers qui ont progressivement laminé et rongé la plaine de la Bièvre.

La plaine est ainsi limitée par deux lignes de collines relativement symétriques, constituées par des moraines d’origine fluvio-glaciaire. La Bièvre vient du mot “castor, bever en anglais“. Est-ce que les castors pullulaient ici, après la fonte des glaciers, dans les amas de petits ruisseaux, de rivières et de cailloux charriés auparavant par les glaciers ? La plaine et les collines sont par conséquent le fruit du travail de ce bulldozer, de ce véritable rouleau compresseur que l’on appelle glaciation et dégel, qui a laminé, poncé ces milliards de cailloux et de galets qui truffent le sol. Une moraine se forme à la surface, sur les côtés et à l’avant d’un glacier. Elle est faite d’une diversité de blocs de roches de différentes dimensions qui proviennent des versants et du fond de la vallée glaciaire. Les glaciers ont surtout charrié des calcaires et des grès. Quand la glace a fondu, les cailloux sont restés. Vous vous en êtes rendu compte l’étape précédente, et ici cela ne va pas baisser.

Le sol de la région évoque souvent le spectacle d’une grande nécropole de cailloux roulés. Souvent aussi, les alluvions sont recouvertes d’une gangue plutôt limoneuse, fauve et rougeâtre. Quoiqu’il en soit, les sols sont faits d’un grand mélange de matériaux d’origine alpine. Les terrasses sont les cimetières des roches étrangères charriées par les glaciers. Elles abritent toute la panoplie des gneiss, des schistes, des grès, et bien entendu tous les calcaires. Alors, la nature transforme tout ce matériel, donnant des nappes de graviers, mais aussi des plages de sable et beaucoup d’argile, dont on s’est servi pendant des siècles pour faire le pisé des maisons du Dauphiné. Evidemment, si la terre végétale recouvre ces structures, le sol est bon pour la culture. Sinon, c’est la pauvreté absolue. Quand les moraines dominent, le sol est avant tout gluant, gras, argileux et profond, de nature souvent imperméable.

Dans les deux dernières étapes que nous avons parcourues en automne, le chemin était tapissé de bogues et de feuilles de châtaigniers, tandis que ces arbres se dressaient majestueusement tout au long du trajet. Pour changer d’atmosphère, voici quelques étapes explorées à la fin du printemps, lorsque la chlorophylle est encore abondante dans les arbres. Aujourd’hui, l’étape est courte, et se dirige plein ouest.

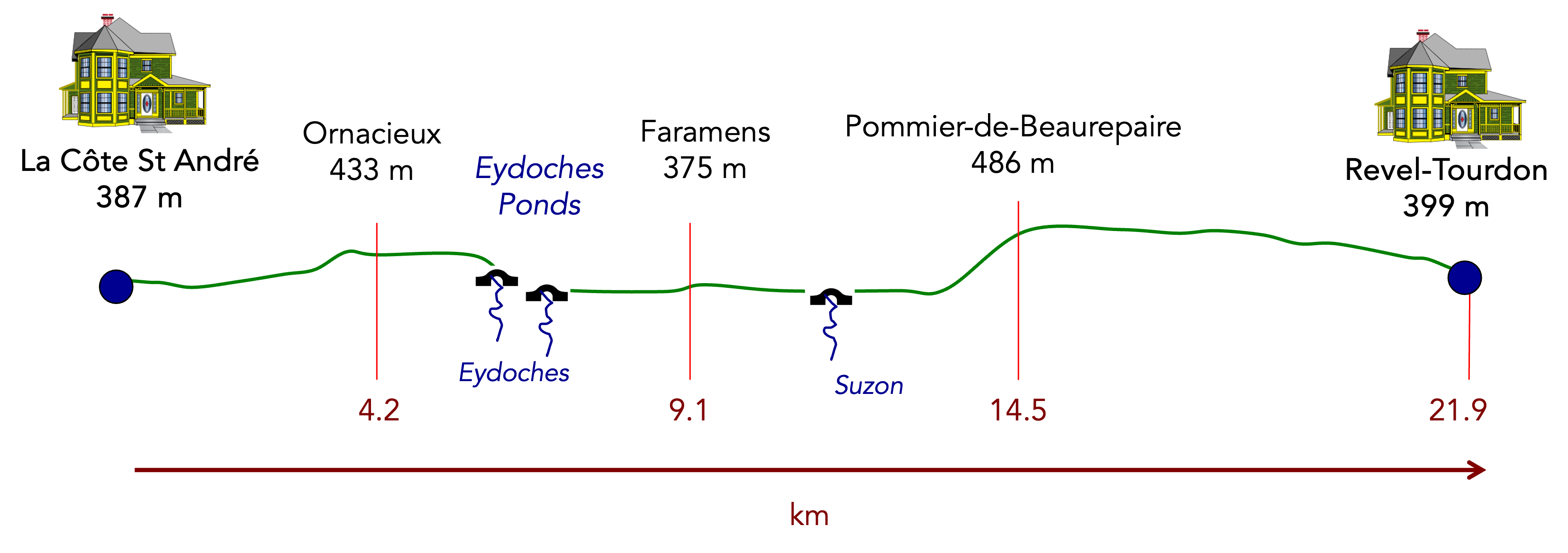

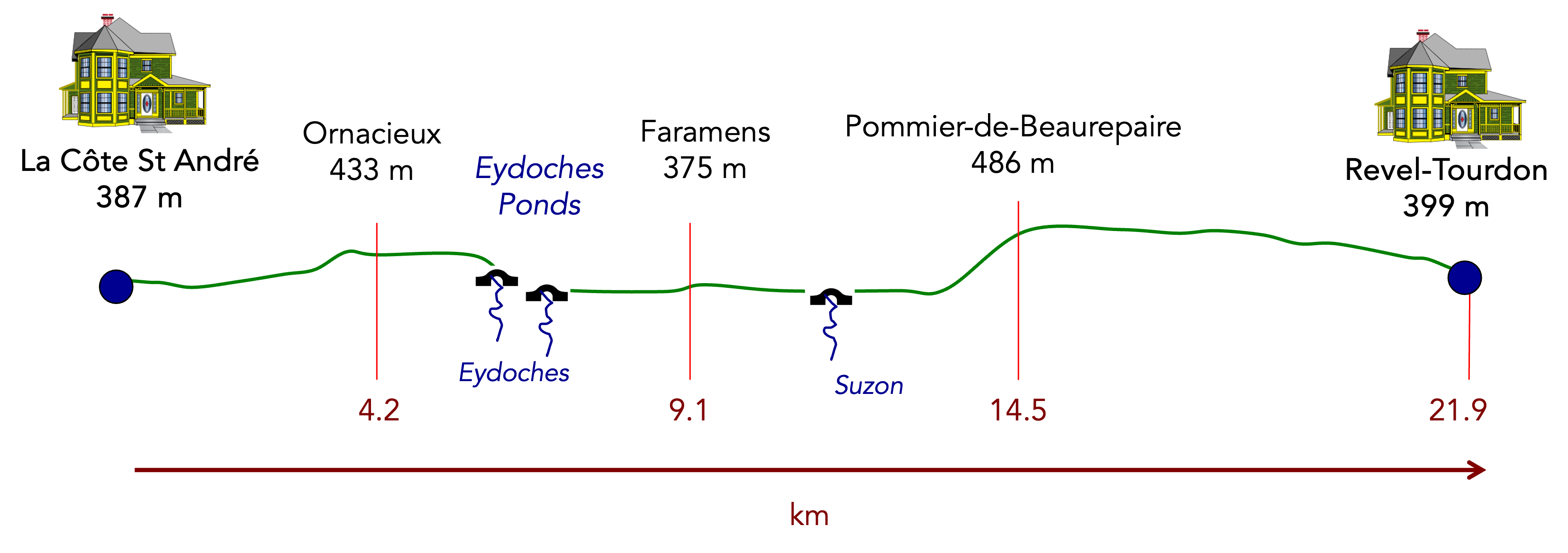

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+241 mètres/-210 mètres) sont insignifiants. En fait, il n’y a que la montée à Pommier-de-Beaurepaire qui vous coûtera un peu d’énergie.

État du GR65 : Aujourd’hui, vous marcherez sur le goudron ou sur les chemins, à part égale :

- Goudron : 10.9 km

- Chemins : 11.0 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur ces parcours. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les vrais dénivelés, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Section 1 : Légères montagnes russes sur les collines

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucun problème.

|

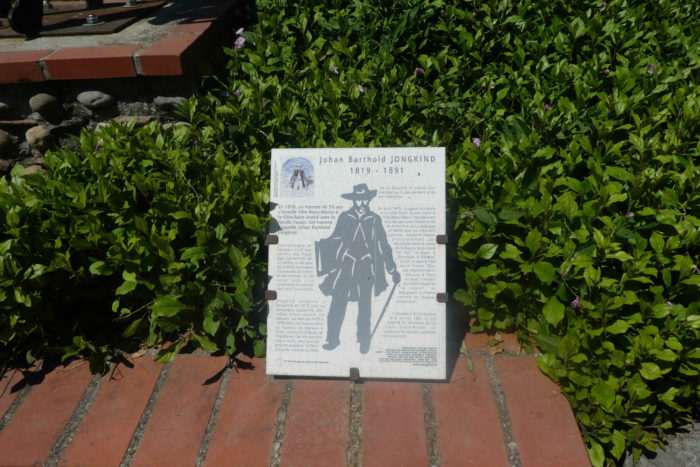

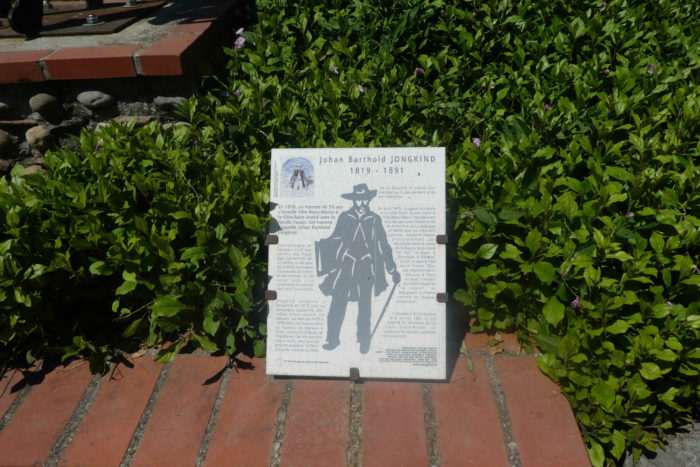

Le GR65 commence son voyage à l’ouest depuis le cœur de la Côte St André, passant à proximité du Pôle Emploi où se dresse un mémorial dédié à Johan Barthold Jongkind, peintre hollandais et précurseur de l’impressionnisme. Jongkind a trouvé inspiration et refuge dans cette ville où il a fini ses jours, un endroit qui lui a offert la quiétude nécessaire pour exprimer sa vision artistique novatrice.

|

|

|

| La route sort de la cité dans une banlieue ancienne, le long de murs de galets. Dans toute cette région du Bas Dauphiné et de la Bièvre, les murs de galets sont légion. Les galets sont de deux origines. Lors de la mise en place des Alpes, l’érosion a arraché des blocs de pierre, de toutes tailles, aux massifs cristallins et aux Préalpes calcaires. Ce matériel est avant tout des poudingues, des roches constituées d’anciens galets arrondis ou des brèches, avec des pierres anguleuses, cimentées et transportées sur de longues distances et roulées par les rivières. Lorsque ces régions ont été recouvertes de la mer et que les sédiments se sont déposés, les poudingues et les brèches, des grès et des calcaires ont été emprisonnés dans la masse. Puis, quand la mer s’est retirée, les eaux de ruissellement ont libéré ces galets et les ont roulés plus encore. La seconde origine est liée au travail des glaciers de l’Ère Quaternaire. Ces forces de la nature ont véhiculé des galets qui se sont déposés en terrasses formant des moraines et des terrasses le long des vallées glaciaires. |

|

|

| Quittant la banlieue peu animée, le GR65 longe le cimetière, se perdant sur la petite route du Chemin du Pré Soldat, avant de s’ouvrir sur le lieu-dit de La Croix Soulier. |

|

|

| Ici, la nature s’épanouit dans une profusion de verdure où chaque arbre, chaque buisson semble avoir trouvé sa place avec une sérénité plus intégrée. |

|

|

| Ici, vous quittez la ville, et la route part en pente douce dans les prés, le long de petites villas dressées sur les talus, avant de trouver une nature plus sauvage. |

|

|

| Bientôt, la route approche d’un imposant mur qui évoque les fortifications d’une ancienne forteresse. Jadis, cette enceinte protégeait probablement une grande demeure, mais aujourd’hui, elle encadre paisiblement des champs de céréales et de colza, témoins d’une transformation tranquille au fil du temps. |

|

|

| La petite route contourne ensuite cette propriété, suivant le tracé du mur d’enceinte qui semble garder jalousement les secrets de son passé aristocratique, désormais noyé dans les champs verdoyants. |

|

|

| À la fin du Chemin du Pré Soldat, la route franchit brièvement une route départementale animée, la D518A. Ce court intermède marque une transition entre les calmes chemins champêtres et l’agitation mesurée de la vie routière moderne. |

|

|

| Puis, une petite route se faufile sur le Chemin de Fagot, en contrebas de la route départementale, serpentant parmi d’élégantes villas discrètement nichées sous les frondaisons. Des jardins minutieusement entretenus bordent ces demeures, ajoutant une touche de couleur et de vie à ce charmant tableau de nature. |

|

|

| Peu après, la route s’élève sur le Chemin de la Chapelle, une montée plus accentuée qui mène à la modeste chapelle St Michel, blottie près d’un cimetière, perdue parmi les haies et les frondaisons luxuriantes. |

|

|

La route atteint ensuite le carrefour des Berlandières, près de la route départementale. Ce détour a été pris pour éviter le flux incessant de véhicules, assurant ainsi une marche tranquille et sécurisée. L’objectif proche est maintenant Ornacieux, à seulement 1.7 kilomètre de là.

| La petite route se poursuit sur le Chemin de Berlorin, alternant entre les prairies d’un vert éclatant et les champs de maïs aux épis dorés. |

|

|

| Le long de la route, les maisons se dispersent, chacune un havre de tranquillité dans ce paysage rural. Après avoir passé près d’un réservoir qui reflète le ciel, la route gagne le bout du Chemin de Berlorin, au lieu-dit La Roberne. |

|

|

| Le GR65 s’enfonce immédiatement dans un sentier rudimentaire, envahi par une végétation luxuriante. Les herbes folles s’entrelacent comme pour dévorer le chemin, créant une atmosphère sauvage et indomptée. |

|

|

| C’est le genre de chemin typique de la Bièvre, où de gros galets usés par le temps roulent sous chaque pas. Au-dessus, les châtaigniers, fidèles compagnons de route depuis plusieurs jours, tissent une voûte protectrice presque impénétrables. |

|

|

Naviguer ici relève souvent du défi : chercher avec précaution un bout de terre ferme entre les pierres glissantes, tout en évitant les côtés du chemin envahis par des buissons parfois piquants. Chaque pas demande attention et ajustement, dans une danse avec la nature indomptée qui semble vouloir reprendre ses droits.

| Au sommet de cette courte montée, le chemin pierreux rejoint enfin une petite route près des lotissements de petites villas récentes de La Poyat. Là, le paysage s’ouvre en douces ondulations, laissant entrevoir des prés verdoyants et des bosquets qui ondulent paisiblement sous la caresse du vent. |

|

|

| La route serpente alors à travers cette nature florissante en direction d’Ornacieux, offrant au marcheur une véritable immersion dans la beauté sauvage et préservée de ce coin de douce campagne. |

|

|

Section 2 : Montagnes russes légères avant les marais et la plaine

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucun problème.

| Plus loin, vous traversez le charmant village d’Ornacieux, passant devant sa mairie et son église reconstruite au XIXe siècle, mettant en valeur de magnifiques galets roulés, symboles du riche patrimoine local. Ornacieux est fier d’une figure vénérée, la bienheureuse Béatrice d’Ornacieux, née au XIIe siècle et béatifiée à la fin du XIXe siècle, qui a marqué l’histoire et la spiritualité de cette communauté. |

|

|

| Ces petits villages affichent toujours avec fierté de belles demeures en pisé ou en galets roulés. Cependant, la vie sociale semble avoir disparu depuis longtemps. Il n’y a plus de bar ni même de boulangerie, autrefois cœur battant de ces petits bourgs français. La France rurale se dépeuple jour après jour, un sujet souvent exploité par le Rassemblement national, parti politique qui se fait l’écho des défis et des préoccupations des Français des campagnes. |

|

|

À quatre kilomètres de marche de Faramans, vous croisez une petite croix devant une magnifique demeure historique construite en galets roulés, témoignant du savoir-faire ancestral de la région.

| Autrefois, la vie sociale gravitait autour du lavoir communal. Aujourd’hui, seuls de beaux murs en galets témoignent de ce passé, et l’eau qui y coule n’est plus potable. Les galets abondent toujours dans ces contrées, parsemant les champs et servant aujourd’hui à décorer les jardins ou à construire des murets. Autrefois utilisés pour orner les façades des maisons en pisé et des églises, ces galets retrouvent aujourd’hui leur place dans l’architecture locale, souvent associés à la brique rouge pour créer un contraste harmonieux. |

|

|

| La route quitte le village, passant peu après devant une croix de pierre remarquable. Dans cette région, les petits cailloux ne manquent pas pour les dévotions que les pèlerins déposent aux pieds de ces croix, témoignage vivant de la foi et de la tradition du pèlerinage. |

|

|

En-dessous s’étend la vaste plaine de Bièvre, où pâturages et cultures s’étirent à perte de vue, semblant former un tableau immuable d’une beauté simple, un hymne à la monotonie pour certains, mais une source infinie d’amour pour les paysans qui cultivent et chérissent ces terres.

| La route descend en pente douce le long de la crête, offrant une vue imprenable sur les prairies verdoyantes parsemées de petits bosquets de chênes, de frênes et de châtaigniers. Chaque arbre semble être une sentinelle de la campagne, veillant silencieusement sur ces terres fertiles. |

|

|

| Plus loin, le GR65 atteint un carrefour où il change d’axe, marqué par le lieu-dit Malatra, situé à 3.5 kilomètres de Faramans. |

|

|

À proximité d’une grande croix de pierre, le GR65 abandonne la route pour un chemin plus rustique, recouvert de terre et d’herbe. Les croix de pierre sont nombreuses dans cette région, toutes aussi solennelles et imposantes les unes que les autres, témoignant de la foi et de la tradition qui animent ces contrées depuis des siècles.

|

Le chemin descend à travers un foisonnement de haies sauvages, d’herbes hautes, de chênes majestueux et de châtaigniers centenaires, créant une ambiance forestière dense et mystérieuse.

|

|

|

| Plus bas, il rejoint une petite route à l’entrée des rares fermes de Le Goure, des havres de tranquillité disséminés dans cette reposante nature préservée. |

|

|

| Après un bref passage sur le goudron, le GR65 s’enfonce dans la forêt feuillue de Penol, où les feuilles bruissent doucement sous la brise légère, créant un murmure apaisant qui enveloppe le marcheur. |

|

|

| Les chemins en pente dans cette région sont souvent des couloirs de galets, et celui-ci ne fait pas exception. La descente ici varie entre 10% et 15%, et chaque pas est un défi pour les chevilles et les genoux, naviguant avec adresse entre les pierres roulantes qui jalonnent le chemin. |

|

|

| Au pied de cette descente escarpée, le chemin passe près de Moulin Pion Gaud, un site enchanteur bordant les marais où le ruisseau paisible des Eydoches serpente doucement. C’est une véritable oasis de calme, un endroit où la nature semble intemporelle et préservée. |

|

|

| Ici, à seulement 2 kilomètres de Faramans, toute cette région est connue sous le nom de Le Marais. Par temps pluvieux, il est recommandé de suivre la route en direction du Moulin de Penol, puis de rejoindre un peu plus loin le GR en tournant à droite à la sortie du Moulin. |

|

|

| Sur le GR65, le chemin ne tarde pas à longer les nombreux bras du ruisseau des Eydoches qui serpentent à travers le marais. Pendant près d’un kilomètre, vous évoluez dans un paysage où l’eau est omniprésente. Le Marais est une région caractérisée par ses terres basses et humides, souvent inondées en période de pluie. C’est un paysage marécageux dans un réseau hydrographique dense et complexe. Lorsque vous marchez à travers le Marais par temps pluvieux, vous pouvez observer comment l’eau abonde, formant de petites étendues d’eau stagnante entre les touffes d’herbes folles. Ces marais sont des zones propices à la biodiversité, abritant une variété de plantes aquatiques, d’oiseaux migrateurs et d’amphibiens. Les cultures de maïs, présentes dans cette région, semblent s’épanouir dans ce milieu humide où leurs racines peuvent profiter de l’humidité constante du sol. Les champs de maïs s’étendent parfois jusqu’au bord de l’eau.

Naviguer à travers cette région offre une expérience unique, où l’eau et la végétation se mêlent pour créer un paysage à la fois sauvage et apaisant. C’est un écosystème fragile mais vital, témoignant de l’importance des zones humides pour la régulation hydrologique et la préservation de la biodiversité locale. |

|

|

| À la sortie du marais, le GR65 retrouve une petite route au lieu-dit Le Clapier, juste à côté d’un lavoir. Il est surprenant de constater que malgré toute l’eau qui ruisselle ici, le lavoir est à sec. C’est également à cet endroit, au lavoir de Penol, que vous arrivez si vous avez suivi le détour par Le Moulin. |

|

|

Section 3 : En passant près des magnifiques étangs de Faramans

Aperçu général des difficultés du parcours : de la vraie balade.

| Au lavoir de Penol, vous êtes à deux pas des étangs de Faramans, où le chemin serpente à travers l’herbe haute, longeant les champs de maïs et les haies de chênes et de châtaigniers qui bordent paisiblement le ruisseau des Eydoches. |

|

|

| Peu après, le chemin herbeux vous mène rapidement au complexe sportif de Faramans, avec sa vaste pelouse verdoyante, avant de vous conduire vers les étangs qui se dessinent au loin. |

|

|

Il règne ici comme un secret bien gardé. On pourrait croire que le paradis s’est incarné sur terre. L’étang s’étend, calme et presque serein. Dans ce monde presque immobile, où le temps semble suspendu, parfois un vol de canards traverse paisiblement la surface de l’eau verte et stagnante, la faisant frissonner à peine. Les reflets du ciel jouent à cache-cache à la surface de cette onde verdâtre, et l’ombre des arbres se dessine en taches plus sombres sur l’eau dormante. On sent que ce lieu ne peut jamais être tout à fait le même ; au gré des saisons ou des caprices du temps, qui font varier les couleurs et la lumière, la magie de cet endroit peut être tantôt bienveillante, tantôt empreinte d’une certaine mélancolie.

C’est en effet un endroit d’une beauté si profonde qu’elle touche au plus intime de l’âme, suscitant des émotions qui peuvent faire couler des larmes de bonheur. La quiétude des étangs de Faramans, la sérénité de l’eau miroitante sous le jeu du ciel et des arbres, tout cela compose un tableau où la nature semble avoir trouvé son parfait équilibre. C’est dans ces moments où l’on se sent connecté à quelque chose de plus grand, où chaque détail semble vibrer d’une harmonie fragile et précieuse. Ces instants nous rappellent la beauté pure et simple qui existe encore dans ce monde, capable de nous émouvoir profondément et de nous remplir d’une joie pure et lumineuse.

| Il est un délice divin de s’installer au bord de l’étang, dans cette quiétude enveloppante où les bancs de bois semblent taillés pour le rêve. Là, on écoute la douce chanson des arbres majestueux qui frémissent sous la caresse légère de la brise, leurs silhouettes se fondant harmonieusement avec les reflets irisés qui dansent sur l’eau calme. C’est un endroit où le temps semble suspendu, où chaque souffle de vent raconte une histoire millénaire, où chaque murmure des feuilles est un poème délicat dédié à la nature. C’est aussi un lieu où les familles se dispersent avec douceur, cherchant un repos bien mérité, même si la baignade est proscrite. Parfois, un pêcheur, silencieux comme l’aube, vient troubler à peine la surface miroitante, ajoutant une note subtile à la symphonie paisible de cet endroit enchanteur. |

|

|

| Plus loin, au-delà de l’étang, débute la balade des petits ponts qui enjambent gracieusement le ruisseau. C’est comme si chaque pont était une invitation à traverser un seuil vers un autre monde, où la magie murmure doucement à travers les eaux cristallines et les arches de pierre anciennes. Chaque pas résonne comme une note de musique dans ce ballet enchanté de la nature, où chaque contour de pont révèle une nouvelle splendeur à contempler. |

|

|

| Le chemin serpente avec une grâce infinie à travers ce paysage béni, où chaque tournant révèle un tableau d’une beauté à couper le souffle. Ici, la terre et l’eau dansent en harmonie, les arbres semblent être des gardiens bienveillants d’un secret ancien, et chaque rayon de soleil filtrant à travers le feuillage est une caresse céleste. C’est un endroit où la poésie se vit à chaque instant, où l’âme se nourrit de la magie simple et pure de la nature. |

|

|

| C’est le murmure du ruisseau des Eydoches, qui ruisselle paisiblement et se faufile entre les arbres, entre ombre et lumière. Ici, les arbres se penchent au-dessus de l’eau jusqu’à la frôler. Il y a même de gigantesques aulnes qui touchent le ciel. A la sortie du parc, le ruisseau, de coutume si sage, se permet quelques frasques, cascadant, presque sauvage, dans les mousses et les feuillages. |

|

|

| Et toute cette eau s’écoule dans le lavoir communal de Famarans, à l’entrée du village. On y pousse la porte pour entrer. Hélas, les lavandières ont disparu, à jamais. |

|

|

| Qu’elles sont fraîches ces eaux qui bouillonnent dans le lavoir ! Il est des lieux magiques sur le Chemin de Compostelle, et celui-ci en fait indubitablement partie. Peu de pèlerins oublieront le passage ici, aux étangs de Faramans, où l’enchantement de la nature atteint son apogée. |

|

|

| Le GR65 monte alors, de manière plus prosaïque, vers le village, quittant lentement ce havre de paix pour retrouver les chemins de la vie quotidienne. |

|

|

La route serpente le long d’un mur impressionnant constitué de galets roulés, un matériau abondant dont les gisements se renouvellent quotidiennement grâce aux rivières et aux cours d’eau. Il suffit de creuser ou de les ramasser à la surface. Cependant, cette tâche n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air : il faut manipuler les galets avec soin, les calibrer pour s’assurer qu’ils sont de la bonne taille, et trier les couleurs et les types de pierres. Les champs et les fonds de vallée sont débarrassés de ces galets, libérant la terre pour l’agriculture. Les galets de rivière, arrondis et polis par le courant au fil des ans, offrent une surface lisse et homogène, tandis que les galets de moraines, souvent plus longs, plus plats et de plus grande dimension, apportent une diversité de formes et de textures. Ces matériaux sont idéaux pour construire les murs en épis caractéristiques de la région. Monter un mur de galets est un véritable art de la maçonnerie : les galets, rarement retouchés, sont enfoncés dans d’épais rubans de mortier de sable et de chaux, avec des gravillons ou des morceaux de brique rouge pour ajouter de la stabilité et du contraste visuel. Chaque pierre trouve sa place dans ce puzzle géant, créant une structure robuste et esthétiquement plaisante. C’est du grand art, une symphonie de minéraux orchestrée par des mains expertes.

| Le GR65 contourne le centre du village, dont l’église se distingue fièrement au loin, un point de repère pour les pèlerins et les voyageurs. Il se contente de passer près des petits commerces, pittoresques avec leurs enseignes vieillottes et leurs vitrines débordant de produits locaux, avant de rejoindre la banlieue. Ce village appartient à la rare catégorie des lieux où vous ne souffrirez jamais de faim ou de soif. |

|

|

| La route quitte alors la banlieue et ses maisons modestes, parfois ornées de soubassements de galets qui brillent sous le soleil, pour s’étendre dans la campagne ouverte. Les champs s’étendent à perte de vue, des tapis de verdure et d’or sous le ciel bleu éclatant. |

|

|

| Vous avez apprécié la fraîcheur des étangs. Mais à partir de là, changement radical de décor. Le parcours s’étend une morne plaine, encore plus terne sous la canicule. Presque aucun arbre entre les champs de maïs et de colza. La traversée de cette plaine semble interminable, chaque pas une épreuve sous le soleil brûlant, surtout avec la colline de Pommier-de-Beaurepaire à l’horizon, qui paraît si loin. Si vous avez étudié la carte, vous savez que le parcours y mène, un rappel constant du défi qui vous attend. |

|

|

| Le parcours s’étire sur des kilomètres, serpentant à travers les champs. Parfois, le soja remplace le colza, ajoutant une teinte différente au paysage monocorde, mais la colline de Beaurepaire semble toujours hors de portée, comme un mirage inaccessible. |

|

|

| À mi-parcours, le chemin de terre remplace le goudron. Un complexe de fermes et de maisons se dissimule derrière une haute haie de thuyas, leurs silhouettes se fondant dans le paysage. Ici, les céréales dominent les autres cultures, les épis de blé et d’avoine ondulant doucement sous la brise, un océan doré sous le ciel immense. |

|

|

Section 4 : La montée à Pommier-de-Beaurepaire, la seule sueur de la journée

Aperçu général des difficultés du parcours : sur l’étape du jour, il y a tout de même la montée vers Pommier-de-Beaurepaire à effectuer, mais toujours moins que 15% de pente.

|

Vous vous rapprochez alors à grandes enjambées de la colline de Beaurepaire, dont le village et l’église se distinguent nettement, dominant le paysage. Les paysans ont éliminé les galets de la plaine au fil des siècles, et le chemin est désormais peu caillouteux, facilitant votre progression.

|

|

|

Vous arrivez au lieu-dit Le Ronjay, à près de 2 kilomètres de Pommier-de-Beaurepaire. Il n’y a rien ici, sauf un panneau signifiant un changement de direction.

| Ici, vous avez le village sur la colline droit devant les yeux, au-delà des champs de céréales, qui ondulent sous la brise. Les toits rouges des maisons contrastent avec le vert profond des arbres, créant une image pittoresque digne d’une carte postale. |

|

|

| Le chemin de terre se rapproche alors d’un sous-bois, offrant un contraste saisissant avec la plaine nue que vous venez de traverser. La transition entre ces deux paysages est marquée, presque théâtrale, comme si la nature elle-même avait orchestré ce changement pour soulager vos yeux fatigués par la monotonie. |

|

|

| Après avoir marché longtemps dans la plaine nue et monotone, peut-être sous la canicule, il est fort agréable de retrouver la fraîcheur du sous-bois. L’ombre bienfaisante des arbres, le murmure apaisant des feuilles, et la fraîcheur de l’air créent un refuge souvent espéré des pèlerins. Ces lieux deviennent alors des havres de paix, des pauses bienvenues pour se ressourcer, recharger vos batteries usées. |

|

|

| Rapidement, le chemin traverse le Suzon, un ruisseau très discret, presque timide, qui se cache parmi les herbes hautes et les fleurs sauvages. Ce filet d’eau, aussi clair que le cristal apporte une touche de fraîcheur à cette nature intacte. |

|

|

| Le chemin poursuit ensuite sa course sinueuse au milieu des bois, sous les grands arbres qui forment un dôme protecteur. Ces colosses de chênes et de frênes, aux troncs robustes et imposants, offrent une canopée épaisse et rassurante. De temps à autre, des clairières apparaissent, dévoilant des domaines agricoles discrets, perdus au cœur de cette forêt luxuriante. Ces oasis de lumière au milieu de la pénombre sylvestre révèlent une vie rurale paisible où l’homme coexiste harmonieusement avec la nature. |

|

|

| Dans ce coin de pays, l’élevage est l’occupation principale. Sous l’ombrage bienfaisant des chênes et des frênes, les prairies s’étendent à perte de vue. Les troupeaux de vaches paissent tranquillement, ajoutant une note de sérénité à ce tableau bucolique. Le rythme lent des animaux et les vastes étendues vertes offrent une image apaisante, un retour aux sources où la modernité semble n’avoir pas encore laissé son empreinte. |

|

|

En sortant du sous-bois, le chemin rejoint une petite route de campagne au lieudit Maison Poncet. Ici, le paysage change, devenant plus ouvert et moins ombragé. Vous êtes désormais au pied de la colline de Beaurepaire, le seul véritable effort de la journée. Cette colline se dresse majestueusement, offrant un défi aux randonneurs.

| La montée vers Pommier de Beaurepaire se mérite. Ce n’est pas une ascension interminable, mais les pentes sont abruptes, atteignant parfois des inclinaisons de près de 15%. Un chemin, au départ, grimpe à travers des herbes folles et des buissons denses, témoins d’un lieu rarement fréquenté. Chaque pas est un effort, mais l’environnement sauvage et indompté vous enveloppe, rendant l’expérience exaltante. |

|

|

| Le chemin atteint un premier palier lorsqu’il croise la petite route qui monte à Pommier. À cet endroit, les délicieux petits galets lisses de la Bièvre font leur réapparition de manière plus conséquente. Ils reviennent comme de vieux amis oubliés avec le temps, éparpillés ici et là, rappelant des souvenirs enfouis sous la végétation luxuriante. |

|

|

| Le chemin poursuit alors son ascension, serpentant sur ces galets lisses, à travers les herbes folles. À l’ombre des grands feuillus, les châtaigniers, jadis maîtres incontestés de ces paysages, ont cédé leur suprématie aux chênes, frênes et érables. Ces arbres imposants créent une voûte verte qui protège le promeneur, tandis que les sous-bois s’emplissent d’herbes sauvages et de fleurs discrètes. |

|

|

| Au lieudit Les Barrières, vous êtes à mi-ascension. Ici, le beau chemin repart à angle droit, se glissant sous les arbres, principalement des chênes majestueux. À mesure que vous progressez, la montée devient une aventure en soi, une épreuve où la nature impose sa loi. Les buissons épais s’écartent parfois, offrant des points de vue dégagés qui dévoilent des panoramas saisissants sur la vallée en contrebas. Chaque pause devient une occasion de s’imprégner de cette beauté tranquille et brute. |

|

|

| Vos pas foulent l’herbe lorsque le chemin ne tarde pas à rejoindre les bas du village. Là, se dresse avec bonheur une demeure qui marie harmonieusement le pisé aux galets, un témoignage vivant de l’architecture locale.

Le galet, omniprésent dans la région, est souvent utilisé en fondation pour servir de base à des murs de terre, appelés pisé. Comment met-on en œuvre tout cela ? On enfonce chaque galet dans un bandeau de mortier, les alignant soigneusement pour assurer une stabilité durable. Ces galets sont ensuite scellés en surface par une nouvelle couche de mortier, prête à recevoir le bandeau suivant. On favorise souvent la structure en épis ou en arête de poisson, ce qui non seulement renforce la construction mais ajoute aussi une dimension esthétique. Dans cette méthode ancestrale, il n’est pas rare d’intercaler des morceaux de tuile, des briques ou des moellons pour varier les textures et les couleurs. Les joints sont serrés à la truelle, puis parfois surlignés pour donner un effet de damage et mieux faire ressortir la chaux claire. Chaque mur ainsi construit devient une œuvre d’art, alliant solidité et beauté, témoignage d’un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. De l’art, oui c’est de l’art. Chaque détail compte, chaque pierre a sa place, et le tout forme une harmonie parfaite avec le paysage environnant. C’est ce mélange de technique et de tradition qui donne à ces demeures leur caractère unique et leur charme intemporel. Les galets, ces témoins silencieux du temps passé, racontent l’histoire de ceux qui ont su les disposer avec tant de soin et de passion.

|

|

|

Une belle croix de fer marque le bas du village.

| Le GR65 quitte le chemin pour emprunter une petite route menant au village. |

|

|

| Pommier-de-Beaurepaire s’étire paisiblement le long de la route. Jadis, un restaurant animait ces rues, comme en témoigne une enseigne ancienne qui rappelle des jours passés. Cependant, la boulangerie, une autre pièce maîtresse de la vie de village, semble avoir fermé ses portes pour de bon. Il est étonnant de constater comment l’évolution rapide a pu laisser des empreintes indélébiles même dans ces coins reculés. En approchant du centre, le chemin passe devant la mairie, fière sentinelle administrative, et l’église St Romain. Cette dernière, érigée au XIXe siècle, arbore des façades ornées de galets, témoins d’un artisanat local qui allie robustesse et élégance. La silhouette majestueuse de l’église se dresse seule sur la place, dans un silence presque sacré où le temps semble suspendu. Les rues désertes offrent une quiétude particulière, invitante pour ceux en quête de solitude contemplative. |

|

|

| Le GR65 poursuit son chemin en quittant Pommier-de-Beaurepaire, montant sur le goudron qui serpente jusqu’à un petit réservoir perché dans les hauteurs du village. |

|

|

| Un large chemin de terre commence sa descente vers la Croix des Rampeaux, un simple croisement de chemins situé au départ de la forêt du Bois Favan. Ici, sous le couvert protecteur des châtaigniers séculaires, vous êtes à 6 km de Revel-Tourdan, le point final de cette étape. |

|

|

| À partir de ce point, en pénétrant dans le bois, vous traverserez la « feytas », comme on nomme ces lignes de crête entre les plateaux dans la région. La « feytas » constitue en réalité un haut plateau qui s’élève sur la crête au-dessus des plaines. A gauche, elle domine la plaine de la Bièvre-Valloire, offrant des panoramas spectaculaires, tandis qu’à droite s’étend une autre plaine, celle du Bièvre-Liers. |

|

|

Section 5 : Sur les “feytas“ de la Valloire

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

| Un grand cortège de feuillus hante ces forêts, offrant un spectacle saisissant à chaque saison. Les chênes et les châtaigniers dominent les autres essences, formant une symphonie de verts et de bruns qui enveloppe le visiteur d’une aura mystérieuse. Les châtaigniers, majestueux en lisière, se transforment dans les forêts denses, adoptant des formes surprenantes. Ils poussent souvent en touffes serrées, regroupés sur de minces fûts droits et élancés. À première vue, ils peuvent ressembler à de petits charmes, mais il suffit d’observer leurs longues feuilles à dents pointues pour reconnaître leur véritable nature. Les chênes ici sont principalement les grands chênes pédonculés et les chênes rouvres. Les chênes pubescents, que l’on retrouve en majorité dans les Causses, sont moins nombreux dans cette région. |

|

|

| Souvent, le sol, peu perméable, retient l’eau dans de grandes ornières créées par les tracteurs des forestiers. Même par temps sec, ces mares éphémères témoignent de la nature capricieuse de cette forêt épaisse, presque impénétrable par endroits. Chaque pas doit être soigneusement mesuré pour éviter ces pièges naturels, ajoutant une dimension d’aventure à la traversée. |

|

|

| Cependant, la forêt n’est pas toujours dense. Parfois, elle s’ouvre sur de grandes clairières, où la lumière du soleil inonde le sol, créant des îlots de vie. Dans ces zones, où le sol est pauvre et où les brouillards s’accrochent en automne, on trouve des bouleaux et des érables qui ajoutent leurs teintes argentées et dorées au paysage. Les frênes, qui préfèrent la lisière, sont quasiment inexistants ici. Leur absence pourrait être due à un champignon ravageur, une triste réalité qui affecte cette espèce. Les résineux, notamment les pins, apportent une touche de diversité supplémentaire. Les talus sont tapissés de buissons variés : genévriers, prunelliers, acacias, qui cohabitent harmonieusement avec les fougères et les genêts. Ces plantes, aux textures et aux couleurs variées, enrichissent la biodiversité de la forêt. |

|

|

| Comme ici à la Croix Giraud, la forêt, majestueuse et imposante, respire la grâce et la sérénité. Sous la canopée, le silence n’est troublé que par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, devenu de plus en plus rare. Cet endroit, encore à près de 5 km de Revel-Tourdan, est un havre de paix où la nature règne en maître. |

|

|

| Plus loin, on a rasé les bois pour donner un peu d’air. Alors, les châtaigniers, dans toute leur majesté, s’élèvent comme des piliers naturels, leurs troncs robustes et leurs feuilles dentelées créant une impression de force et de tranquillité. Ces géants verts semblent presque toucher le ciel, ajoutant une dimension verticale au paysage, invitant les regards à se tourner vers le haut, à la recherche des cimes. |

|

|

| Le chemin sort un peu plus loin de la forêt, débouchant dans des prés verdoyants et des cultures de céréales. Ici, sur ces terres pauvres, le blé peine à croître. On y plante plutôt de l’orge, de l’avoine ou du triticale, qui s’accommodent mieux de ce sol exigeant. |

|

|

| À la sortie du bois, le chemin passe près des petites maisons isolées du lieudit Le Cumer, de modestes habitations qui semblent presque perdues dans cette étendue rurale, offrant une vision pittoresque et sereine du mode de vie local. |

|

|

| Rapidement, le chemin retourne dans les bois. Ici, l’homme a laissé la nature évoluer à sa guise, sans prendre grand soin à épierrer le chemin, qui reste difficile à manœuvrer. Les pierres et les racines rendent la marche ardue, rappelant que la nature impose souvent ses propres défis. |

|

|

| Un peu plus loin, le chemin quitte à nouveau le bois pour fredonner le long des lisières et des vagues cultures de céréales. Le contraste entre les bois denses et les champs ouverts crée une mosaïque de paysages diversifiés. |

|

|

| Après une courte traversée sous les arbres, il gagne les prés ouverts. Sur la “feytas”, même la vigne trouve parfois sa place, témoignant de la diversité agricole et de la capacité d’adaptation des cultures locales. |

|

|

Section 6 : Le parcours redescend des “feytas”

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

|

Le chemin quitte alors les prés pour se retrouver sur une petite route goudronnée, serpentant à travers la campagne. Marcher ici, c’est se laisser emporter par le rythme lent de la campagne, où chaque pas révèle la beauté discrète et authentique de cette terre.

|

|

|

|

Ici, le parcours prend alors sur la route la direction de la Feytaz de Pisieu, une zone où la nature et l’agriculture se rencontrent harmonieusement.

|

|

|

|

Le long de la route qui ondule sur la « feytas », dominant les vastes plaines de Bièvre, le colza pousse de bon cœur.

|

|

|

| La route traverse la campagne paisible, passant près d’un cimetière, un lieu de recueillement solitaire, entouré de quelques arbres anciens. Dans cette région, une poignée de paysans se partagent ces terres fertiles, vivant isolés les uns des autres. Il n’y a pas de village digne de porter un nom, seulement des fermes éparses et des hameaux discrets qui ponctuent le paysage. La solitude et la tranquillité de ces lieux sont presque palpables, offrant une impression de retour à des temps plus simples. |

|

|

| Un peu plus loin, au lieudit La Feytas de Pisieu, le GR65 quitte le goudron pour s’engager sur un large chemin fait de terre et d’herbe, invitant à une marche plus douce et naturelle. |

|

|

| Des deux côtés du chemin, derrière les champs de colza, se déploient des cultures variées : soja, tournesol, prés et vignes. Ces cultures colorées s’étendent sur les plaines de Bièvre et du Liers, formant une mosaïque vibrante qui célèbre la richesse agricole de la région. Le chemin offre des vues panoramiques saisissantes, où le ciel semble toucher la terre. |

|

|

| Vous n’êtes plus très éloignés de Revel-Tourdan, le terme de votre étape. |

|

|

| Au lieudit Barbarin, vous apercevrez en contrebas le château de Barbarin, perché et dominant la plaine de Bièvre-Valloire, un château, avec son architecture discrète, comme une gentilhommière de campagne. |

|

|

| Le chemin passe ensuite le long des haies, traversant des prés verdoyants et des cultures bien entretenues. L’espace ici est grand ouvert, offrant une vue dégagée sur les champs et les prairies. Le chemin, peu caillouteux, témoigne du travail acharné des paysans qui ont épierré ces terres avec dévouement, utilisant charrues et mains pour créer un chemin agréable à parcourir. |

|

|

| Le chemin descend alors doucement vers Revel-Tourdan, pénétrant dans un parc luxuriant au-dessus du village. Ce parc, avec sa profusion d’arbres et de verdure, offre un havre de paix et de fraîcheur. |

|

|

| Au sommet du village, le parcours passe près de Notre-Dame de Tourdan, un ancien prieuré bénédictin du Xe siècle. Ce site historique, restauré au fil des siècles, conserve son charme d’antan, bien que ses bâtiments soient aujourd’hui privés. Ensuite, le parcours vous mène devant la mairie, cœur administratif et social du village. |

|

|

| Revel-Tourdan, avec ses 1’000 habitants, est constitué de deux villages distincts : Tourdan dans la plaine et Revel sur la colline. Les deux villages conservent des vestiges historiques, presque médiévaux, en particulier Revel, où l’architecture ancienne raconte des histoires de siècles passés. |

|

|

L’église St Jean-Baptiste, édifiée entre le XIIe et le XVe siècle, est un magnifique exemple de mélange des styles roman et gothique. Ses arcs et ses voûtes témoignent d’un riche passé architectural, et chaque pierre semble murmurée des prières anciennes et des hymnes médiévaux. Juste à côté, le musée des traditions rurales est niché dans un pigeonnier du XVIIe siècle, adorablement restauré. Ce petit musée offre un aperçu fascinant de la vie rurale d’antan, préservant les coutumes et les traditions locales.

Logements officiels sur la Via Gebennensis

- Camping des Eydoches, Faramans; 04 74 54 21 76/06 48 52 50 24 ; Gîte repas, petit déj.

- Gîte Au Clair Matin, 25 Ch. du Chantemerle, Faramans; 06 65 49 07 06 ; Gîte, repas, petit déj.

- Gîte Les Milières, 312 Ch. de l’Étang, Faramans ; 04 74 54 23 26 ; Gîte, repas, petit déj.

- Gîte à la Ferme, 215 Ch. de la Chapelle, Faramans ; 04 74 54 24 45 ; Gîte, repas, petit déj.

- Jacqueline Charrel, 207 Ch. du Guyard, Faramans ; 06 60 21 30 43 ; Gîte, repas, petit déj.

- Auberge de Pommier, Pommier-de-Beaurepaire ; 06 70 95 18 66 ; Gîte, repas, petit déj.

- L’Escapade, Revel-Tourdan ; 04 74 84 57 04/06 10 67 02 64 ; Hôtel, repas, petit déj.

Accueils jacquaires (voir introduction)

- Ornacieux (3)

- Faramans (1)

- Pommier-de-Beaurepaire (2)

- Revel-Tourdan (1)

Si l’on fait l’inventaire des logements, le logement ne pose pas de problèmes majeurs jusqu’à Pommier. A Revel-Tourdan, l’hébergement est minimal. Il n’y a que 10 places à l’hôtel et un seul accueil jacquaire sur cette fin d’étape. Réservez à tout prix. Pour plus de détails, le guide des Amis de Compostelle tient le registre de toutes ces adresses, ainsi que des bars, restaurants ou boulangeries sur le tracé.

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 9: De Revel-Tourdan à Auberives-sur-Varèze |

|

|

Retour au menu |